トヨタ流 業務効率化とは?

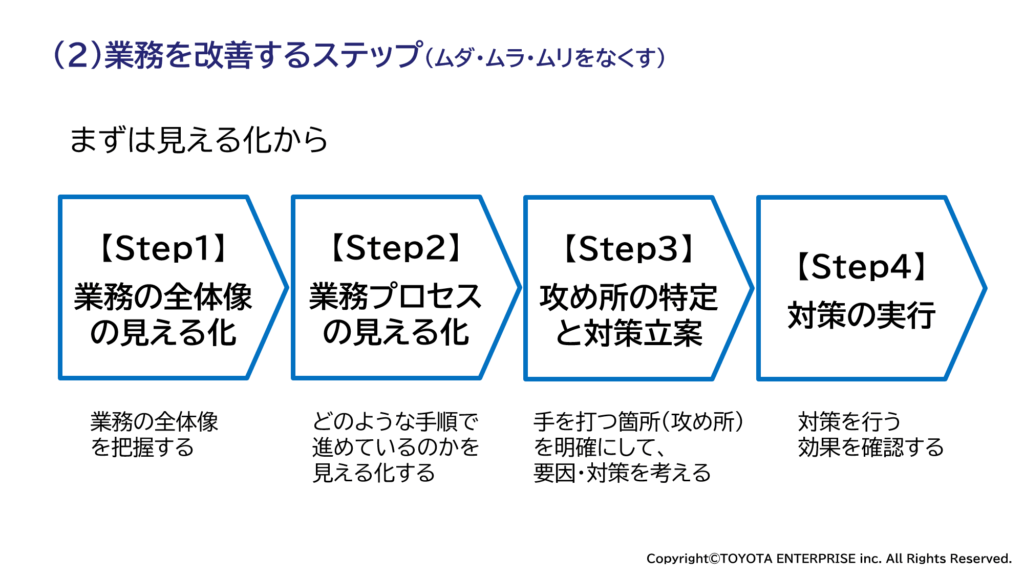

業務効率化とは業務改善手法の一つであり、何らかの目的のために、現在の業務の工数を削減することです。製造過程におけるムダを排除し、現場の作業効率と生産性向上を実現するために編み出された「トヨタ生産方式(TPS)」の考え方は世界で広く知られています。「トヨタ生産方式(TPS)」は、製造現場に限らず、事務部門においても活用され「ムダ・ムラ・ムリ」の排除、生産性向上や品質向上・原価低減を実現させています。その手法はあらゆる業種でご活用いただけます。

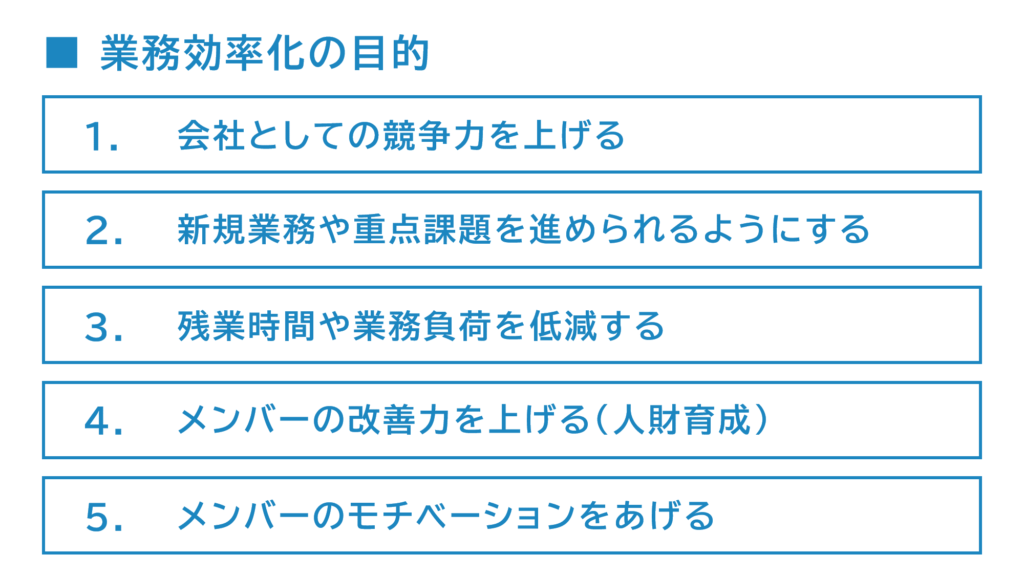

業務効率化の目的

<業務効率化の目的>

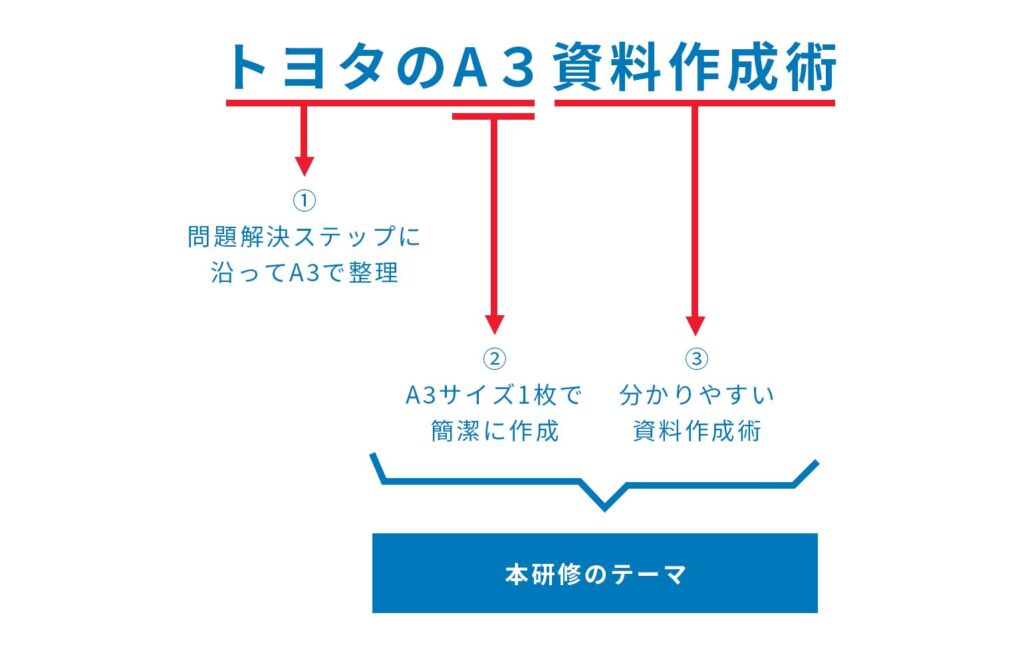

本研修では、多くの人が課題に感じている業務効率化の上手な進め方を、講義と演習(実行計画づくり)を通じて実践的に学びます。業務効率化の基本的な考え方に加えて、自業務や組織で推進するための具体的な実行計画をたてたい方におすすめの研修です。

管理職層のご受講の際は、マネジャーとして決断すべきこと(やめる、減らす、延ばす)のポイントも含めお伝えいたします。

こんな組織・人におすすめ

・トヨタ流 業務効率化に興味関心があり、仕事のムダ・ムラ・ムリをなくしたい方

・会社としての競争力や生産性向上に向けて、ビジネススキルを磨きたい方

・業務効率化推進のリーダー役を担う方

・実際の業務内容に合わせて具体的な改善案、実行計画を考えたい方

よく寄せられるニーズやお悩み

業務効率化の進め方がわからない

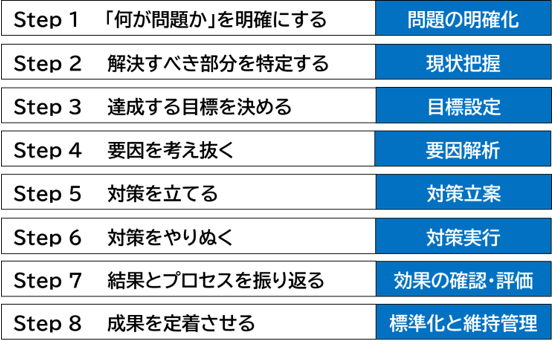

業務効率化とひとことで言っても、様々な目的があります。重点課題へのリソーセスシフト、残業時間低減などそれぞれの目的に合った進め方が重要です。そこで業務効率化の具体的な進め方をわかりやすく体系化しました。職種を問わず活用していただける研修内容です。

忙しすぎて業務効率化に手を付けられない

業務効率化の難しさは、忙しい中で進めなければならないということであり、いかに効率的な手順を踏んで進められるかがカギとなります。そのためには、業務効率化の目的を明確にし、効率化の具体的な実践アプローチ(タイプ)を選択することで、スピーディーに効率化を進めることができるようになります。

職場に定着・継続できる業務効率化を学びたい

業務効率化を計画的に進めるために、PDCAで最も重要であるのがP(段取り)です。本研修ではPの段階の2つの要素である「企画」と「実行計画(スケジュール)」をポイントに、自らの仕事を題材として実行計画作成の演習を行います。「何のために(目的)」「何をいつまでに、どこまで(目標・ゴール)」「どのように(手段)」、そして「進める上でどのようなリスクがあるのか」など、計画的な効率化推進に必要な要素を網羅的に考えることができるようになります。

また関係者の協力や上司・先輩の理解を得やすい「モノの言いカタ」もお伝えします。

研修を受講するメリット

トヨタ流 業務効率化のポイントを深く習得することができる

業務効率化の考え方や具体的な進め方を体系化した研修プログラムにより、業務効率化の定義や目的、効率化のための実用的なアプローチ、ヒントなど分かりやすくお伝えします。職場での実践と定着を目指す方や、業務効率化の推進役を担う方におすすめな内容です。

トヨタ生産方式(TPS)に基づいた視点と対策のヒントを得ることができる

本研修は、トヨタの製造現場で実際に使われているジャスト・イン・タイム(ムダ・ムラ・ムリを見つけ出す)、自働化(異常があると止まる)という2つの重要な考え方に基づき、事務・技術系スタッフの仕事にもマッチするようアレンジされたカリキュラムです。「使われていないアウトプットはないか?」「何も付加価値を与えていない手順はないか?」などトヨタ生産方式(TPS)に基づいた具体的な視点を習得することにより、スピーディーにムダを発見できるようになります。

自業務の効率化テーマを選び、実践しながら考え方や手法に加え、実行計画づくりのポイントまでを学ぶことができる

効率化の目的は「会社としての競争力向上」「新規業務や重点課題へのリソーセスシフト」「残業時間、業務負荷の低減」「改善力の習得(人材育成)」「モチベーション向上」の5つがあります。また実践アプローチ(効率化のタイプ)には「改善」「改革」「廃止、縮小、延期」の5つがあります。

本研修では自業務に合わせてこれらを適切に選択し、演習を通じて具体的な実行計画を作成します。講義+実行計画づくりまで行うカリキュラムであるからこそ、即実践が可能な研修なのです。

基本カリキュラム

1.はじめに

2.業務効率化とは?(定義)

3.業務効率化の上手な進め方

3-1.対象業務選定のポイント

3-2.タイプ別 効率化実践の主担当

3-3.『改善型』実践のポイント

【演習①】自身の業務や職場について「業務プロセス効率化のための視点と対策」を参考に

改善できそうなアイデアを考える

3-4.『改革型』実践のポイント

【演習②】自身の業務や職場について、そもそもの目的に立ち返り

改革できそうなアイデアを考える

3-5.『廃止・縮小・延期』実践のポイント

【演習③】自身の業務や職場について廃止・縮小・延期できそうなアイデアを考える

4.実行計画づくりのポイント

⑴仕事のカタとは

⑵段取り・実行のカタとは

⑶改善・改革・価値創造の違い

⑷実行計画づくり(企画)

【演習④】自身のテーマをもとに「ものと情報の流れ図」を作成し、

デジタル技術の活用を含めて改善・改革したいことを記入する

【演習⑤】自身のテーマをもとに「プロジェクト・業務企画メモ(デジタル技術活用編)」

を作成する

研修で目指すゴール

業務効率化の目的と対象業務選定のポイントを理解する

「会社としての競争力向上」「新規業務や重点課題へのリソーセスシフト」「残業時間、業務負荷の低減」「改善力の習得(人材育成)」「モチベーション向上」といった業務効率化の5つの目的と、「誰の」「どの業務」を効率化の対象とするのかという業務選定の具体的な方法を理解していただきます。

改廃の方法(タイプ)と実践の主担当(役割)の違いを整理する

「改善」「改革」「廃止、縮小、延期」という5つの効率化の実践アプローチ(タイプ)により、誰が責任を持って実践していくのかという主担当(役割)が異なるということを理解していただきます。あわせて業務効率化を実践する上での管理職の役割、メンバーの役割についても理解していただきます。

目的に立ち返って考える『目的発想法』を習得する

『目的発想法』は改革の強力な手法です。そもそもの目的に立ち返り、「本当にその仕事は必要なのか?」「最新技術は活用できないか?」などを考えることで、仕事を廃止したり、これまでとは大きく違ったやり方に変えることができます。『目的発想法』はトヨタ生産方式の基本的な考え方のひとつでもあり、トヨタの製造現場で永年使われてきたこの考え方を事務・技術系スタッフの仕事でも使いこなせるようになります。