PROFILE

藤原 慎太郎(ふじはら しんたろう)

国立大学法人名古屋工業大学 創造工学教育推進センター 特任教授

【略歴】1982年 トヨタ自動車株式会社 入社

製造・技術部門にて現場の経験を積んだ後、カイゼンの本流であるTQM(Total Quality Management) 推進部(業務品質改善部)にて室長・主査を務める。トヨタ流マネジメントやトヨタ流カイゼン/価値創造の良さを、トヨタ社内のみならず広く世間に伝えたいという思いから、トヨタ自動車を退職後、幅広い分野で活躍。

現在は企業や教育機関にて、それぞれの特性に合わせた「トヨタ流カイゼン」教育の指導者として、「カイゼン」「問題解決」「マネジメント」等の研修にも登壇し、活躍の場を広げる。

藤原:みなさんこんにちは。講師の藤原です。先回のコラムでは新入社員の皆さんに向けた、新たな研修『新入社員のための改善基礎研修』解説その1として、なぜ、新人に「トヨタ流研修」 が効くのか? を探りながら、仕事の「目的」を理解する重要性をご説明しました。

今回は、もう1歩先に進んで考えてみたいと思います。

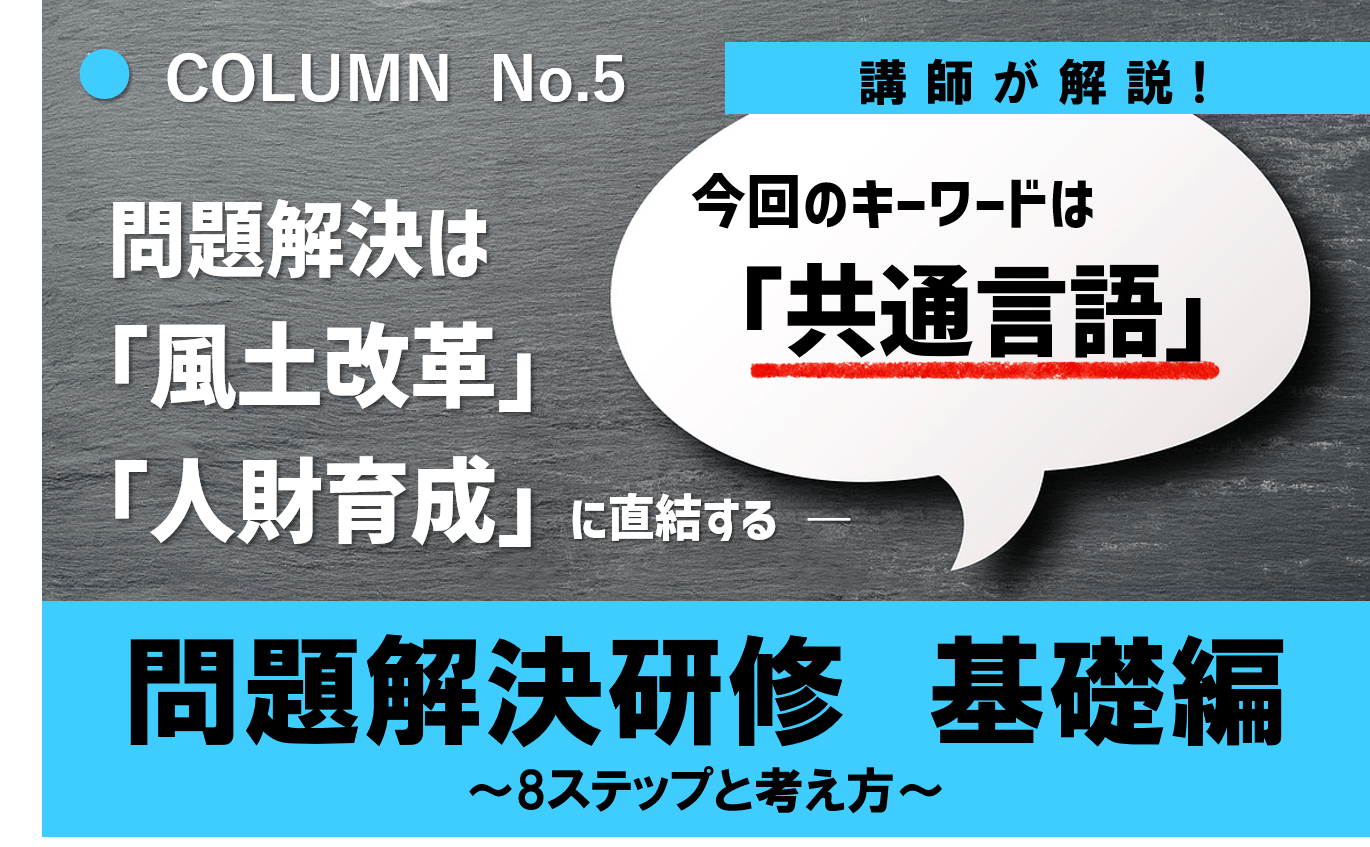

◆新作研修『新入社員のための改善基礎研修』は「問題解決」や「業務効率化」の基礎に

この『新入社員のための改善基礎研修』は『問題解決研修』や『業務効率化研修』の基礎となるものですが、私は従来から研修を行う側として、新入社員から経営層までそれぞれの立場で受講できる、一貫性のある研修プログラムがあればより効果的だと考えていました。というのも、企業研修には各社から実にさまざま種類の研修が提案されていますが、同じような目的に見える研修でも内容は似て非なるもの。類似していても「価値観」や「プロセス」などに一貫性があるわけではなく、あらゆる研修からランダムに受講することは、逆に混乱を招く可能性があると感じていたからです。

「あるべき姿」を目指し「全員で改善・改革」を進めることは、企業の成長には必須ですが、「あるべき姿」を目指すために複数の「研修」を加えるとき、その研修に一貫性があることで、より簡潔で効率的に「あるべき姿」に到達すると私は考えます。

今回『新入社員のための改善基礎研修』がラインナップに加わったことで、「トヨタ流研修」の、新入社員から経営層まですべての階層における研修体系が完成しました。それぞれの研修は業種・業態に限らず、どんな企業でも取り入れることができます。

このHP内にも新たに「トヨタ流研修体系図」が公開されましたので、ぜひご覧ください。

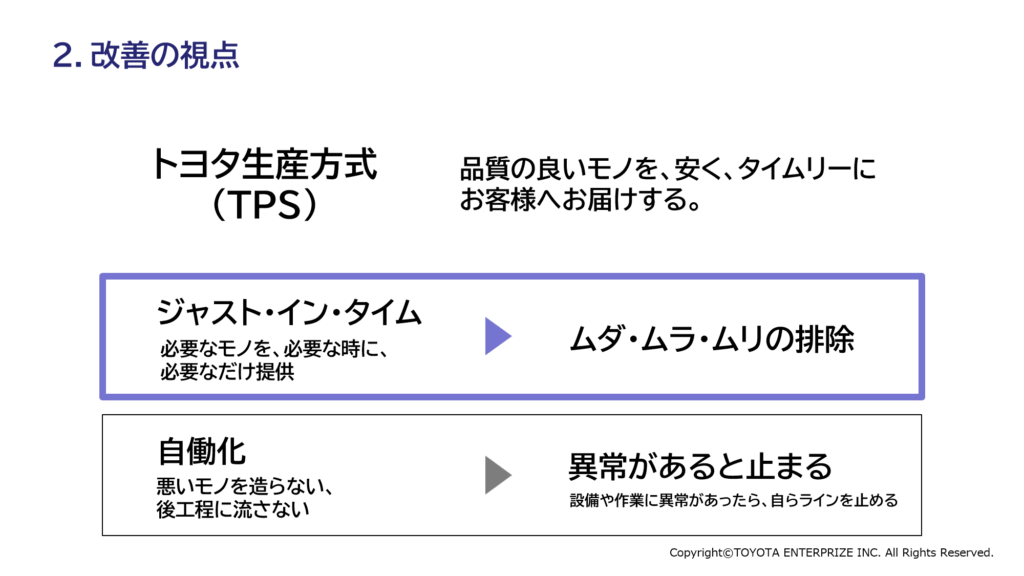

◆トヨタ生産方式(TPS)の視点で、「自ら問題に気づく力」を養う

ところで皆さんは、新入社員にどんな人材に育ってほしいと考え、研修導入を考えていらっしゃるのでしょうか。

私のところには新入社員に対する、こんな悩みや相談が多く舞い込みます。

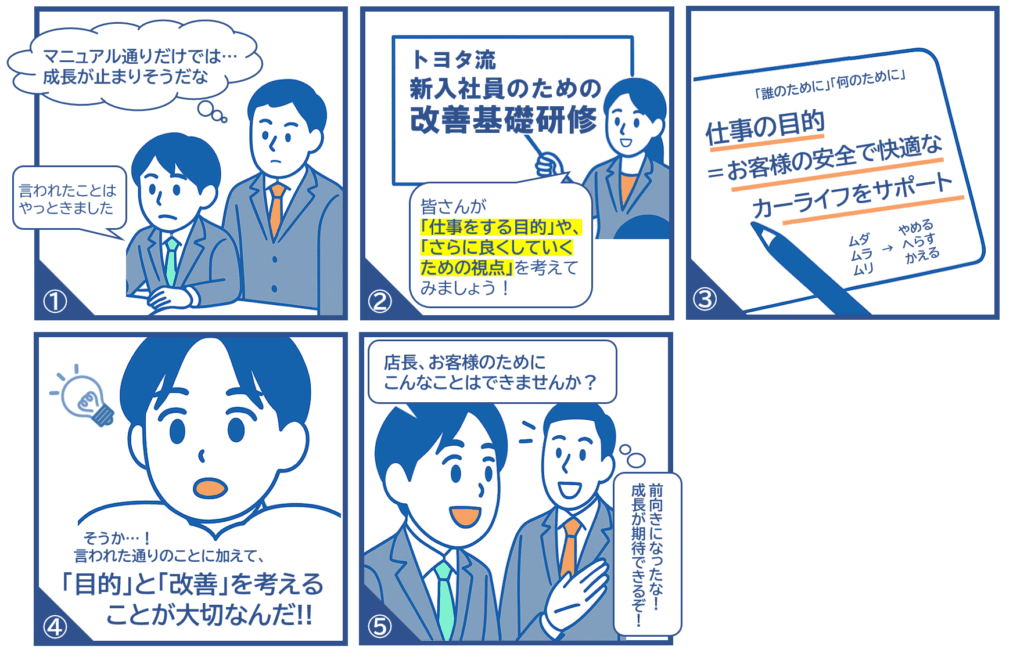

「指示したことはできるが、それ以上のことができない者が多い。自ら問題に気づき考動できる人材に育てたいが、どんな教育がよいか」「与えられた業務に対して深く掘り下げて考え、結果を出せる人材に育成したい」

『新入社員のための改善基礎研修』はまさにこうした問題を解決するための研修で、トヨタ流研修全体のテーマである「自ら問題に気づき」「考え」「変えていく力」を養う基礎となっています。

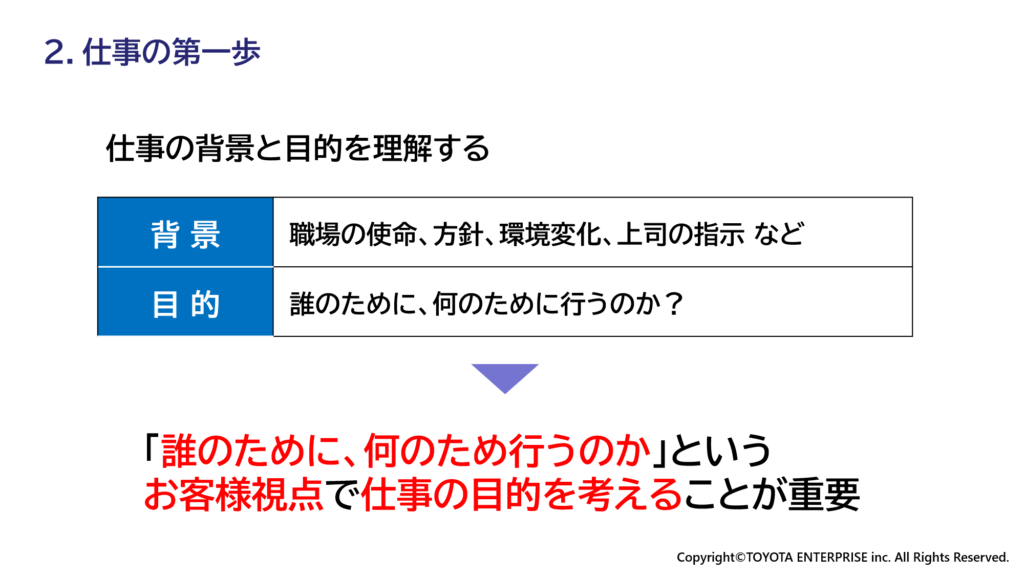

この考えの根本にあるのが「トヨタ生産方式/TPS(Toyota Production System)」。研修では、実践を通して自分の業務の「ムダ」「ムラ」「ムリ」を見つける視点や、「やめる」「へらす」「かえる」といったトヨタ生産方式(TPS)独自の視点を学び、自らの業務で即・実践することを目的としています。

◆改善の嬉しさ・喜びを早期に理解してもらうために

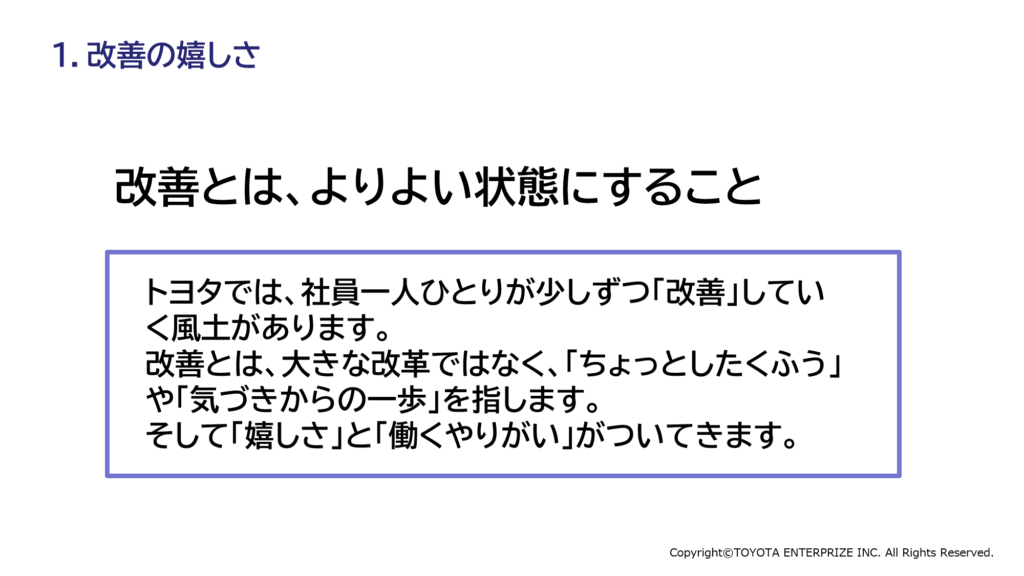

皆さんもご存じの通り、トヨタがここまで大きく成長した大きな要因の一つは、トヨタ生産方式(TPS)による「カイゼン」の文化です。

トヨタは改善事例発表会や創意くふうなど、カイゼンにつながる仕組みを複合的に構築し、世界的な地位を確立しましたが、今もなお常に進化を求めています。

これと一緒とは言わないまでも、重要なのは「カイゼンすることが当たり前」の文化を、会社全体に醸成することです。

『新入社員のための改善基礎研修』では、「カイゼンすることが当たり前」であること、そして「カイゼンマインドを持つこと」が問題解決につながるのはもちろん、お客様へのプラスの影響だけでなく、自分自身や仲間の成長につながり、「そこに嬉しさ・喜びがある」という考え方を理解し、自分の仕事で実践できるよう学んでいきます。

私の新人時代のことですが、上司にこう教えられたことがあります。

「部下に3つ改善策を出されたとして、一つでもはじめからダメ出しをする上司はうまく部下を育てられない」

上司はその言葉通り、私が提案する改善策を全て受け入れくれました。

今考えれば、足りない点も多くありましたが、改善の「達成体験」は「承認欲求」を満たし、また仕事の「やりがい」にもつながり、私が大きく成長するきっかけになりました。「嬉しさ・喜び」を感じた訳です。では、『新入社員のための改善基礎研修』を通じて「改善の嬉しさ・喜び」を初期から体感することで、新入社員にはどんな力が身につき、変化が見られるのでしょうか。

①自ら問題を発見し、行動する力が身につく

・言われたことだけをやるのではなく、「なぜこの作業があるのか」「もっと良くできないか」と考えられるようになる

・自律的に業務を見直す力や、改善提案力が育つ。また、現場での信頼を早期から得やすくなる

➁小さな改善の積み重ねの価値を理解できるようになる

・「完璧な成果を出す」よりも「まずやってみて、少しずつ良くする」マインドにシフトできるようになる

・失敗を恐れずに行動でき、PDCAサイクルを回す習慣が身につく

③チームでの改善・協働意識が高まる

・個人ではなく「みんなでより良くする」文化に自然と順応できるようになる。

・コミュニケーション能力や巻き込み力が育ち、組織の中で協調して働けるようになる。

④問題に対して前向きな姿勢が定着する

・「問題=悪いこと」ではなく、「問題=改善のチャンス」と捉えられるようになる

・変化を恐れず、柔軟かつ前向きに課題に取り組む姿勢が身につく

◆直属の上司も同席した受講がおすすめ

『新入社員のための改善基礎研修』は、新入社員の皆さんだけで受講してもよいのですが、職場の直属の上司や先輩と一緒に受けるのも効果的だと考えています。上司や先輩は、自分が無意識に行っている「改善」を再認識できますし、また指示の「言語化」の重要性を改めて認識することもできると思います。

◆Z世代のニーズに刺さる、「改善の視点」体得。AI活用にも必須!

ここまでは会社側の視点に立って書いてきましたが、ここからは少し新入社員や就活生の視点で考えてみたいと思います。

先ほど、あなたに「新入社員にどんな人材に育って欲しいか?」という希望をお聞きしましたが、新入社員や就活生の立場になって考えるとどうでしょう。彼らはどんな会社を求めているでしょうか。

デジタルネイティブの時代に育ったZ世代の若者は、私たちが考えるよりずっとスキルアップに意欲的な人が多く、「この会社は果たして自分を成長させてくれるか?」「やりがいのある仕事をできる環境か」という点を、しっかりと見ています。

また残念ながらZ世代の離職率は高く、厚生労働省が令和6年に発表した新規大学卒就職者の離職状況(令和3年3月卒業)では、就職後3年以内の離職率は34.9%にものぼり、過去15年間で最も高い離職率となりました。

その離職理由のトップの一つとして「会社で自己成長を望めない」が挙がっています。『新入社員のための改善基礎研修』では、入社当初からトヨタ流の「改善の視点」のを理解することで、「仕事をよりよく、効率的に変化させる人」へと早期に成長させることができますが、これは、企業にとっても、スキルアップを求めるZ世代の若者にとっても非常に大きなメリットとなるはずです。

〈出典〉厚生労働省ウェブサイト

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000177553_00007.html

もう一つ、「改善の視点」を理解する重要さは、今後のAI活用にも大きくつながっています。 いま世の中はAI活用の大転換期にあり、今後AIによる業務効率化が急速に進むはずです。しかしAIは使う人の能力次第であることは間違いなく、AIなどデジタル技術による業務効率化を進めるためにも、「改善・改革」の考え方やプロセス・手順を理解する社員を育成することは重要で、この研修はそうした意味でも有意義だと私は考えています。

最後に、いただいた質問にお答えして今回のコラムを終わりにしたいと思います。

Q. 『新入社員のための改善基礎研修』は入社何年目くらいの社員までにおすすめですか?

A. 内定者から1~2年次の方を対象とした新入社員向け研修としておすすめします。中途採用の方や、3年目以降の方は仕事での経験が大きく異なるため、『仕事のカタ研修』や『業務効率化研修』がおすすめです。

Q.新入社員の研修としていきなり「改善」をテーマにしたものは難しくないでしょうか

A. どんな人でも、日常生活において何らかの改善はしているはずです。とくに就活では面接等で、学生時代に力を入れた「ガクチカ」や研究における改善内容について聞かれることも多く、改善に対する考え方自体は身についていると思いますので、本プログラムは全く問題なく理解していただける内容です。

Q.新入社員研修にはロジカルシンキングの思考法を用いたものもありますが、それとはどう違いますか?

ビジネススキルの一つであるロジカルシンキングは、新入社員研修にも広く取り入れられています。

『新入社員のための改善基礎研修』は、そのロジカルシンキング研修に代わる選択肢として位置づけられるものです。論理的思考を養う点は共通しつつ、日々の小さな業務にも即・当てはめられるのが特長の一つ。トヨタ流の「仕事の目的を問い、改善を積み重ねる姿勢」を考え方の軸とし、業務での実践を見据えているため、職場での即効性と持続的な成長の両立が期待できると思います。

「新入社員が『仕事の目的』を理解し、主体的に行動する力を育成したい」「仲間やお客様を思いやり、前向きに改善を続ける組織文化を根付かせたい」「新入社員のうちから改善マインドを育み、将来的に『問題解決』や『業務効率化』に取り組むための基礎力を養いたい」とお考えの方はぜひ「お問合せ」より、どうぞお気軽にご相談ください!