第9回:「手順」ではなく「目的」から教える― 新人教育を変える新作『新入社員のための改善基礎研修』を講師が解説!

カテゴリー:

問題解決新入社員のための改善基礎研修業務効率化

キーワード:

人材育成問題解決風土改革

2025.09.25

PROFILE

藤原 慎太郎(ふじはら しんたろう)

国立大学法人名古屋工業大学 創造工学教育推進センター 特任教授

【略歴】1982年 トヨタ自動車株式会社 入社

製造・技術部門にて現場の経験を積んだ後、カイゼンの本流であるTQM(Total Quality Management) 推進部(業務品質改善部)にて室長・主査を務める。トヨタ流マネジメントやトヨタ流カイゼン/価値創造の良さを、トヨタ社内のみならず広く世間に伝えたいという思いから、トヨタ自動車を退職後、幅広い分野で活躍。

現在は企業や教育機関にて、それぞれの特性に合わせた「トヨタ流カイゼン」教育の指導者として、「カイゼン」「問題解決」「マネジメント」等の研修にも登壇し、活躍の場を広げる。

藤原:みなさんこんにちは。講師の藤原です。新年度から半年近くが経過し、新入社員の皆さんも配属先に打ち解け、本格的な業務をスタートされている時期かと思います。今回はそんな新入社員の皆さんに向けた、新たな研修『新入社員のための改善基礎研修』について解説したいと思います。

これまで私たちはさまざまな研修を展開する中で、新入社員向けには『社会人としての基礎づくり研修』を用意していました。しかし

「マナー的な研修以外の新入社員向け研修はないか」

「問題解決を会社全体で取り組みたいが、トヨタ流の研修で新入社員向けの前段階的なものがあれば取り入れたい」

「マインドセット研修でトヨタ流があれば知りたい」

などの問い合わせを多くいただき、『新入社員のための改善基礎研修』の開発を決めたという経緯があります。

本コラムでは、『新入社員のための改善基礎研修』について、2回にわたって解説していきます。

ここを読まれている皆さんは、新人研修について悩まれ、このコラムにたどりつかれている方がほとんどだと思います。

皆さんは、こんな悩みや疑問をお持ちではないでしょうか。

- 新入社員の研修や教育にはどんな内容が最適なのか、わからない

- そもそも、新入社員への教え方がよくわからない

- 若手の先輩社員が後輩を上手く指導できない

- 指示したことはできるが、それ以上のことができない者が多い

- 自ら問題に気づき考動できる人材に育てたいが、どんな教育がよいか

- 新入社員や若手の離職を減らしたいが、どうしていいかわからない

実はこのトヨタ流「新入社員のための改善基礎研修」には、その答えを紐解くカギがぎっしり詰まっています。その内容を少し、本コラムではご紹介したいと思います。

◆「手順」から教えるのは、NG!?仕事は「目的」を探ることから

皆さんの会社では新入社員に、どんな順序で仕事を覚えていってもらっているでしょうか。

マナー研修で社会人としてのマナーをまず、身につけてもらう。

↓

OJTで会社のルールとともに簡単な業務手順を覚えてもらい、ある程度できるようになってから順次仕事をステップアップさせていく。

このような流れで教育している、という企業は多いのではないでしょうか。確かにこれは間違いではありません。

しかし、世の中の価値観はこの10年だけでも大きく変化し、それとともに若い世代の「働き方」や「生き方」に対する考え方もガラリと変わりました。

私が教えている学生たちもそうですが、若い世代は「コスパ」や「タイパ」に非常にシビアであると同時に、「自分がいかに成長できるか」そして「自分が社会に何か貢献できているか」を、私たちが想像する以上に気に掛けています。

情報収集能力も高い彼らはSNSなどのインターネットの情報を通じて、自分の費やした時間を「コスパ」や「タイパ」として評価し、自分にとってパフォーマンスが低いものは、あっさり切り捨ててしまう傾向にあります。会社の離職率が高まっている要因の一つもここにあります。

こうした状況下における現代の新入社員にも、実は「トヨタ流」の仕事の進め方や考え方は有効的で、効果を発揮します。

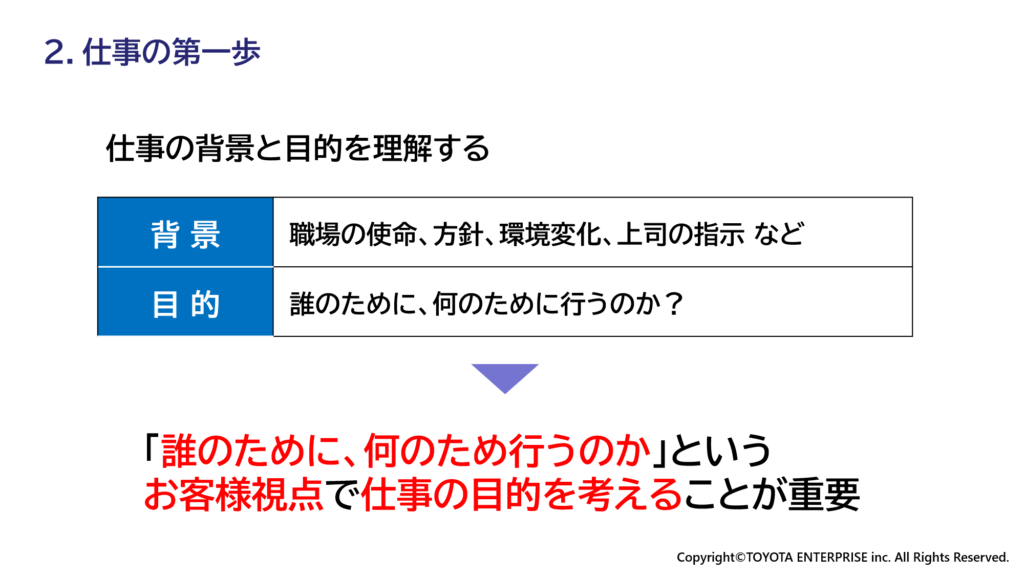

それはなぜか—。その理由の一つが、仕事に対する目的の理解です。

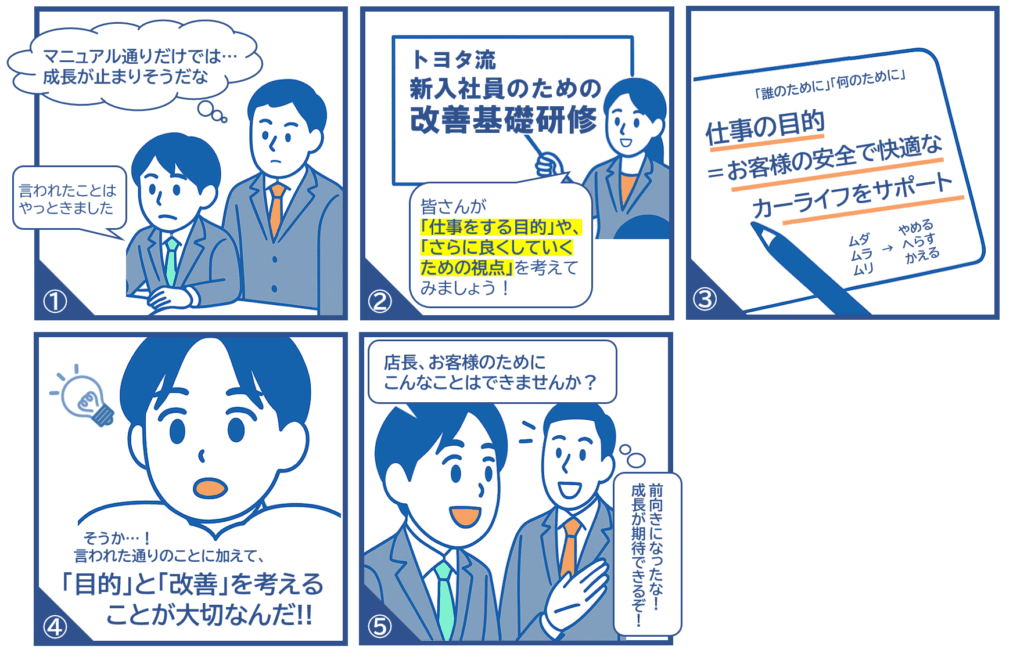

トヨタ流では、仕事は「手順」から覚えてもらうのではなく、「この仕事は誰のためなのか?」「この仕事は何のためなのか?」と、仕事の「目的」をしっかり理解するところからスタートします。

仕事への深い理解は仕事の習得を早めるだけでなく、仕事のモチベーションアップにも直結します。また、仕事に対する正しい理解とモチベーションアップは「自ら考える力」となり、それが小さくても「承認」という結果につながると、好循環が生まれ、仕事のやりがいや、嬉しさにつながっていくのです。

◆仕事の「目的」の理解は、基本中の基本。そこから全てが始まる

トヨタ流において、仕事の「目的」の理解は、仕事の基本中の基本です。

「トヨタ生産方式/TPS(Toyota Production System)」でも「仕事の目的を考える」ことは 基本的な思考方法やマインドセットの一つとして位置づけられ、入社した早期から「目的」を意識して仕事ができるように習慣化することで、本人はもちろん、トヨタ全体に大きなメリットを与えてきました。

社員一人ひとりが自分の仕事の目的を明確に理解して業務に取り組むことで、全体の生産効率は向上し、それは価値連鎖へとつながります。もちろん、会社への信頼感や帰属意識も強化されます。

そう、トヨタ流の考え方は、そもそも自分の仕事をどう理解するか、というところから始まっているのです。

◆ ◆ ◆

次に、「目的」を考えて仕事をした場合の好事例をご紹介します。以前、私が他所で耳にした事例なのですが、物販店でのわかりやすいケースで、仕事の目的を理解することの重要性がよく伝わる内容です。

全国展開する物販店では、アルバイトの定着率が低かったそうです。

陳列マニュアルが細かく、覚えるのが大変で、ルールから外れるとすぐ指摘される環境だったとのこと。そこで「陳列の目的=お客様に商品の魅力を伝えること」と捉え直し、独自のアイデア陳列を許可した結果、アルバイトが工夫を競い、売上と定着率が改善したといいます。

まさにこの事例の成功点は、トヨタの考える仕事の基本と同じ、「目的」の理解です。

この事例でわかるように、「目的」を理解せず、方法やツールばかりを重視する「手段」のみで仕事を進めても仕事は思うような方向には進みません。

また、仕事ではどういう状態が「ゴール」かを定め、そこにプロセスを組み立てることが必要ですが、それを考えず「今目の前にある、やらなければいけないこと」だけをやっていては成功にはつながりません。

この『新入社員のための改善基礎研修』では、すぐに研修内容を仕事に生かせるのもポイントの一つですが、研修では仕事の「目的」を理解するための考え方を学び、即応用できるよう、自分事としての演習も行っています。

では、仕事の「目的」を考えるとき、どこに軸足を置いて考えるのが重要なのでしょうか。その答えを、トヨタでは「お客様視点で仕事の目的を考えることが重要」だとしています。

しかし、単に「お客様」といっても、トヨタが定義する「お客様」は目の前の客のことではありません。

「トヨタの指すお客様=自分の仕事における価値の提供先」のこと。エンドユーザーはもちろん、後工程に加え、さらにはステークホルダーまでを全てがお客様だと定義しています。

トヨタは1960年代にTPSの考え方を確立させたとき、生産現場で「後工程はお客様である」という考え方を打ち出しました。同じ社内であっても「後工程はお客様」という訳です。

後工程の「お客様」がスムーズに仕事ができるよう、常に考え・改善するようにしたことで、トヨタは品質の向上とともに、生産性を格段に向上させてきました。

このTPSの初期の考え方をさらに拡大させたのが、先ほど説明した「お客様視点で仕事の目的を考えることが重要」だという訳です。

下のイラストは、新入社員が早期から「自分の仕事の目的は車を販売することではなく、お客様の安全で快適なカーライフをサポートすることだ」と気づき、改善マインドを持つことでモチベーションの向上と自己成長につながった、というトヨタ販売店様の一例です。

私たちを取り巻く社会環境の変化スピードはますます速まっています。こうした環境の変化が激しい中では、企業の中の一人ひとりが仕事の目的を考えて自ら動くことが必至となりますが、その大前提が、仕事の目的を知るということなのです。

◆仕事の目的を理解する、そのメリットは計り知れない!

今回のコラムのはじめに、現代の若い世代は「自分がいかに成長できるか」そして「自分が社会に何か貢献できているか」を重視していると書きましたが、『新入社員のための改善基礎研修』では、「自分の仕事の目的を理解する」ことで、「それぞれの立場の人にどんなメリットを生み出すか」を考える演習も行い、仕事の本質にまで切り込みます。

それを理解した上で、「改善マインド」を育成するための内容へと進んでいきます。

最後に、今回の解説のまとめとして、『新入社員のための改善基礎研修』で学ぶ、トヨタ流 仕事の基本を理解することで、新入社員がどんなスキルを習得できるかをご紹介しましょう。

①仕事の習得が早くなる

②自分の仕事が社会にどう貢献しているのかまで理解でき、仕事のモチベーションがアップする

③後工程を含めたお客様(価値の提供先)に対してより良いアウトプットを提供できるようになる

④仕事の目的に合わないムダを発見できるようになる

⑤目的を達成するためにより良い仕事の仕方・手法も考えることができるようになる

上記のスキルを習得することは、社内での小さな承認の積み重ねにもつながり、さらに仕事のやる気、そして仕事の嬉しさにつなげることができます。

『新入社員のための改善基礎研修』は「新入社員」と名が付いていますが、先輩の立場の若手社員が仕事の目的を理解していない場合や、新入社員への教え方に悩む若手の先輩社員にもおすすめです。こうした社員は、それまでの仕事を振り返ることができるだけでなく、後輩への指導の仕方も理解できると思います。また製造業以外の職種の受講はもちろん、製造と事務系など、全く違う部署同士で受講するパターンも可能です。気になる方は、ぜひお問い合わせください。

◆『新入社員のための改善基礎研修』解説 次回は…

次回は、「新入社員は指示されたことしかできない。それ以上の結果を残せる人材に育って欲しい」などの悩みに『新入社員のための改善基礎研修』がどう応えるのか?

そして新入社員の考える力や、カイゼンマインドをどう養うのか、などについて解説します。10月上旬に公開予定です、ぜひお楽しみに!

「新入社員が『仕事の目的』を理解し、主体的に行動する力を育成したい」「仲間やお客様を思いやり、前向きに改善を続ける組織文化を根付かせたい」「新入社員のうちから改善マインドを育み、将来的に『問題解決』や『業務効率化』に取り組むための基礎力を養いたい」とお考えの方はぜひ「お問合せ」より、どうぞお気軽にご相談ください!